| 壷屋焼-4 | |||||||||

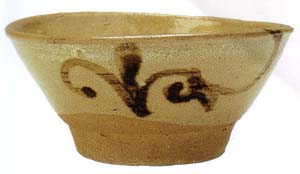

壷屋焼考-4 薄造り厚造りの議論と同じような意見に、明治初期以前の壷屋焼のほうが造形に轆轤の技に優れていると言う人が多い。   湧田焼 17世紀 壷屋焼 18世紀   壷屋焼 19世紀 壷屋焼 18世紀 確かに現存する古陶器を見れば現在の物に較べ形の端正な物が多いと言えるだろう。 この理由と考えられるのが日露戦争前後の日露戦争景気である。 沖縄で物価騰貴という言葉でさわがれ、農村では砂糖の買占めで一攫千金を夢見た人たちが、その後に訪れた不景気で破産の憂き目を見た頃である。 この景気の変動は日露戦争とのかかわりがあったようで全国的なものだったという。 壷屋の場合もこの戦争とかかわりがあったのであろうか、荒焼の酒甕の需要が急に増えだし、つぎからつぎえと荒焼窯が築かれ最盛期には40基に及ぶ勢いであった。  当時の壷屋村 当時 壷屋だけでは人手が足りず農村から家族ぐるみで出稼ぎに来た人達も多かったと言う。 当時の壷屋の景気は「壷屋は沖縄の中のハワイ」と騒がれ羨望の的となった。 しかし砂糖の場合と同じように、やがて不景気の波に襲われ、田舎落ちした窯主が続出したと聞く。 おそらく壷屋の荒焼の技術が、この頃に可也くずれたのではないだろうか、と言うのもその後焼かれた壷屋の荒焼は、焼きも形も古い物に比べあまくなっているからである。 第二次世界大戦終結により壷屋は新たな景気に沸くことになる。 沖縄戦で全てを失った県民は、なにはともあれ煮炊きに使う鍋類と水甕 味噌甕等をもとめたのである、奇跡的に壷屋は戦災を免れていた戦後の沖縄復興は壷屋から始まったと言える。 陶器店はもちろん様々な商店が軒を連ねた、今の国際道りと市場道り平和道りが一つになったような賑わいだったのである。 やがて戦後復興が進むにつれ壷屋一極集中の時代は過ぎたがこの時期を通じて壷屋焼きは見事に息を吹き返したのである。  終戦直後の壷屋村 今日の壷屋を考察してみる。 技術的な問題 土の問題からも現在の壷屋は良い時期であるとは考えられない。 今後 新たな壷屋なりの自己変革が求められ また内発的に起こってくるだろう。 その母体となるのが新設された県立沖縄芸術大学である。 古い体質の職人気質だけではもう通用しない、それを打ち破る新たな芸大出の人材が必要であるし、また目白押しなのだ、先に紹介した眞喜屋 修氏など好例だろう。 必要なのは作陶技術だけではない東京に打って出るコミニュケ−ション能力であり社会性なのである。 嘗て琉球王朝の大航海時代に卓越した外交能力と人なつっこさで世界中の文化を技術を吸収 昇華させて今に誇る大琉球王朝を創出した事を今一度思い出してほしいのである。 |

|||||||||