| 壷屋焼-3 | |||||||||

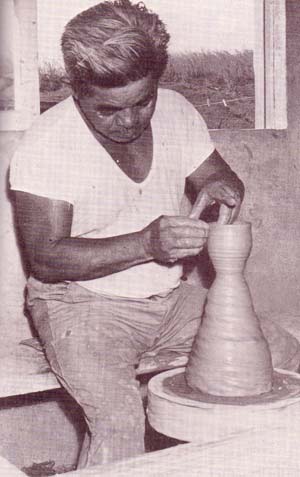

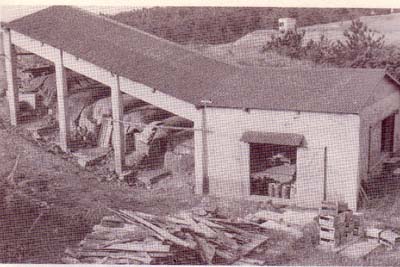

壷屋焼考-3 1692年王腑の政策で各地の窯場の統合先に壷屋が選ばれたのは良質な南蛮荒焼き用陶土が壷屋に産出した事が大きな理由であると考えられている。 荒焼には黒土と火度調整と艶出しのために混入される赤土が必要であるが、それが壷屋の周辺には豊富にあったということである。 黒土の取れた所は初めは現在の神里原あたりだったが、後世になると壷屋村の東裏側の現日野通り北 佐久本医院周辺からも採り、さらに現大道小学校の南側辺りまで延びて行ったとのことである。 赤土は現桜坂オリオンから桜坂琉映館にまたがる一帯と現壷屋小学校一帯から採れた。 特に壷屋小学校のところは壷屋の赤土彩土地として王腑から与えられた御拝領地であった。 昭和15年頃には赤土も少なくなり現在の安謝小学校付近から彩土するようになったと言われている。 いずれの場所も復帰後には都市化が進み完全な住宅地や商店街 歓楽街となっている、原土の採取などまったく不可能である。 世界に冠たる景徳鎮も有田も瀬戸も無尽蔵と言える原土に恵まれている。 これが数千年に及ぶ隆盛の基礎となっている、一方で一島嶼である沖縄はこの点極めて不利であると言えるだろう。 鉄絵において優れた作風を誇りながらわずか50年ほどで消えた湧田も鉄絵を生かす白土に恵まれなかった、300年続いた壷屋も明治の頃に原土の変更を迫られた。 復帰後の壷屋は都市化の進行から原土の採取も登り窯も使えなくなっている。 登り窯を使う陶工は読谷村に移住し原土は地元沖縄読谷産はもちろんそれ以外にも日本全国から良質の土が取り寄せられ使用されている、それで良いのだと思う。   *読谷村に移住した最初の陶工 金城 次郎氏 *後に沖縄県最初の人間国宝に認定される。 *現在 金城窯周辺は琉球松に覆われ山郷の景観だが当時は禿山だった事に驚く。 *今の景観が植林の成果だったとは、金城氏の開拓者としての苦労が見える。  今日 壷屋の陶工は昔ながらの製法や沖縄産原土に必要以上にこだわればいずれはかえって衰退の危機にさらされるだろう。 新生壷屋焼に必要な物それは柔軟な思想と新しい感覚である、いつまでも柳宋悦が唱える民芸思想をよりどころとしていては今後の更なる発展は期待できない。 |

|||||||||