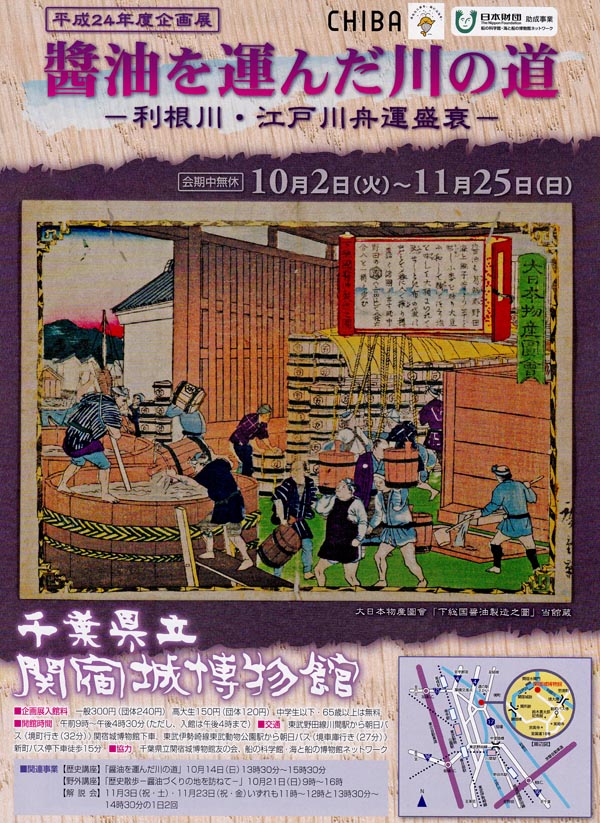

| 醤油を運んだ川の道 |

|||

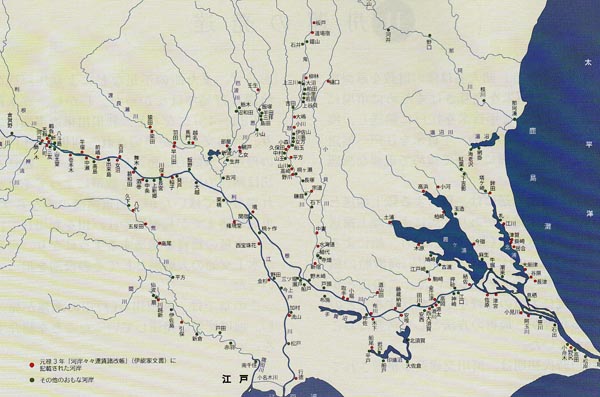

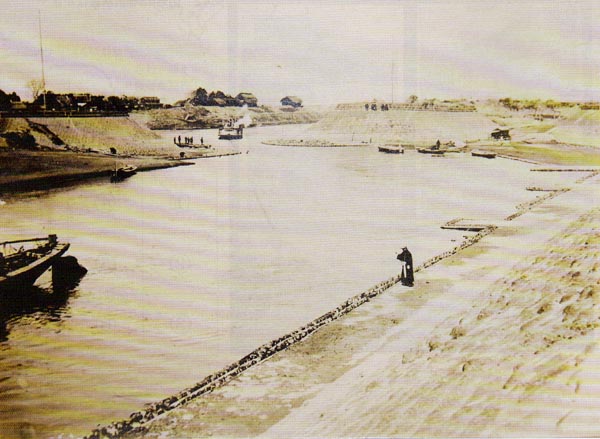

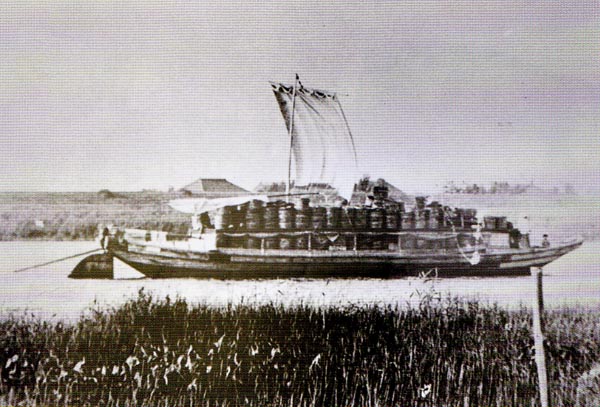

江戸初期におこなわれた利根川東遷や江戸川開削などの事業によって銚子・江戸間の川の道が開通され利根川や江戸川流域の水運が発達しました。 利根川・江戸川の分岐点である関宿藩内では境河岸等が誕生し大量の物資を江戸や地方へ輸送する要衝となりました。   関宿城  年貢米や特産物などが地方から江戸へもたらされるようになりました。 江戸に近い野田をはじめ銚子や土浦などでは醤油造りが盛んになり舟運を利用して江戸の人々に供給されていきます。 当初は関西地方で生産されていた淡口の下り醤油が江戸の需要の大半を占めていましたがその後、蕎麦、鰻の蒲焼き、天麩羅などの料理が江戸で流行りだすと、それにあう関東産の濃い口醤油が下り醤油を上回る人気となり今日の江戸料理が完成されて行きました。  関宿 利根川と江戸川の分岐点  醤油樽を満載する高瀬舟 大正期  明治時代の醤油造り キッコーマン資料 明治期  醤油樽 醤油以外にも銚子や佐原の特産物が江戸に運ばれました。  現在でも佐原、神崎の酒造業は有名である  銚子や九十九里の特産物、干鰯も江戸の料理を潤した 中川沿いの埼玉県吉川では濃い口の江戸の味が浸透して今日でも名店が多い  上下 吉川の鰻の蒲焼きと鯰の天麩羅  下 浅草の老舗名店の味も利根川の東遷や江戸川開削と無縁ではない 写真下は隅田川沿い前川の鰻重 荒川と中川に挟まれ日光街道沿いの草加宿や江戸川沿いの野田で濃い口醤油が欠かせない塩煎餅の製造が発達する 写真下は中川沿い葛飾区青戸に在る淡平本社工場 中川沿いの淡之須村(現在の青戸)は古より煎餅造りの盛んな地であるが、これも利根川の東遷や江戸川開削と無縁ではないだろう  上 手焼き煎餅製造風景 下 濃い口醤油の製造風景  2012−10−22 |

|||