| 昭和レトロ 京成千住大橋駅 付近 |

|||

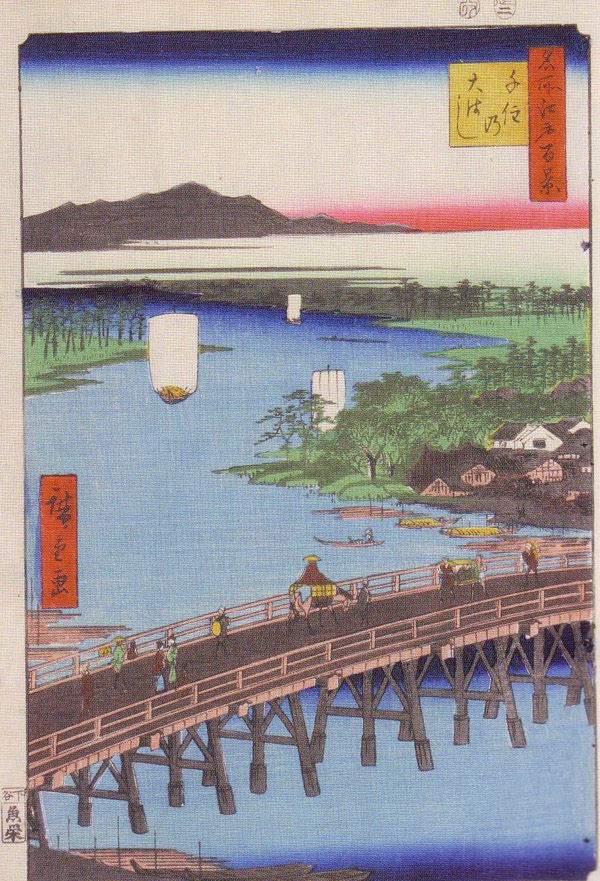

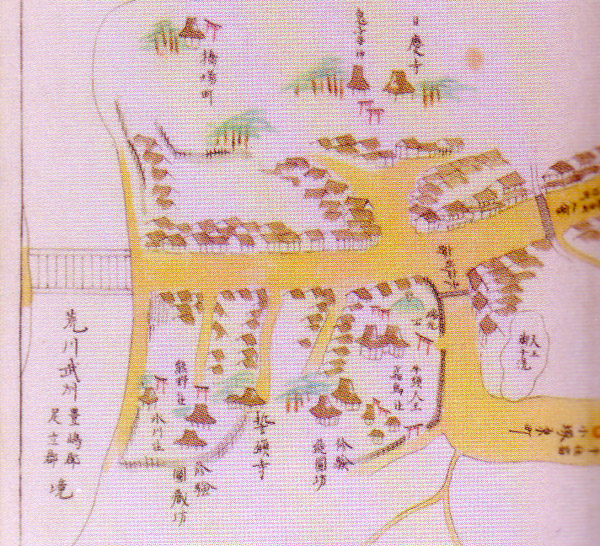

健康散歩を薦められる年齢になり素直に実行することにしたのだが元来の怠け性から長続きしそうもない。 そこで健康散歩かたがた地域に残る名所旧跡や素敵な商店街、今に残る昭和の香りをルポして歩くことにした、将来貴重な映像記録として役に立つぐらいの気概で挑むことにする、今回は京成千住大橋駅付近、昭和レトロどころか江戸レトロとなっております。 千住は言わずと知れた日光街道を北に向かって最初の宿、ここの現在足立区と荒川区を結ぶのが千住大橋です。 現在の千住大橋 (昭和5年 鉄橋化された、鋼繁拱結構で現存するこの種類の橋では最古) 千住の大橋は徳川家康の江戸入りと同時に行われた城下整備事業の一環として北へ向う交通整備のため架橋事業が計画され文禄2年(1593)完成した。 両国橋ができるまで江戸一番の大橋として名所となり奥州、日光への玄関口として重要な位置を占めたのである。  名所江戸百景「千住の大はし」 歌川広重 千住と言えばもう一つ松尾芭蕉「奥の細道」矢立初めの場所としても有名、最初の一句 「行春や鳥啼魚の目に泪」はあまりにも有名です。 ところで「奥の細道」には千住の名はあるのもの大橋とは書いておらず現在矢立初めの場所とされている大橋が本当に矢立初めの場所なのかどうか本当の所判らないのだそうです。 句のイメージとこの場所があまりにもピッタリだったので後世、芭蕉と大橋を結びつけて考えるようになったらしいのです。 150年後の昭和47年(1972)足立区が大橋北詰の大橋公園に「おくのほそ道矢立初の碑」を立てた。 荒川区側にある大橋の守護神、熊野神社。(水神、稲荷の小祠があった) 文禄2年 工事責任者の伊奈忠次が大橋架橋の成就を祈願し翌年無事完成したことをきっかけに千住大橋の守護神となる、以後架け替えのたびに橋の廃材を使って修復することが恒例になり大橋の鎮主になった。  千住中村町小塚原町辺之図「浅草名跡誌」巻之下 文政8年(1825) 東京大学史料編纂所蔵 2008−9−16 |

|||