| 加賀赤絵展 |

|||

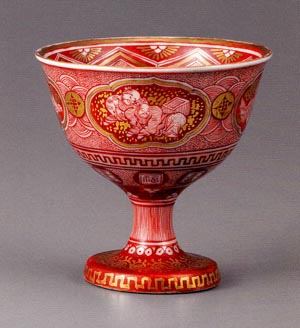

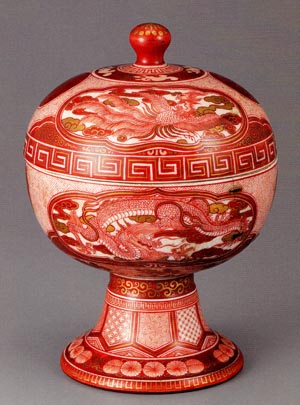

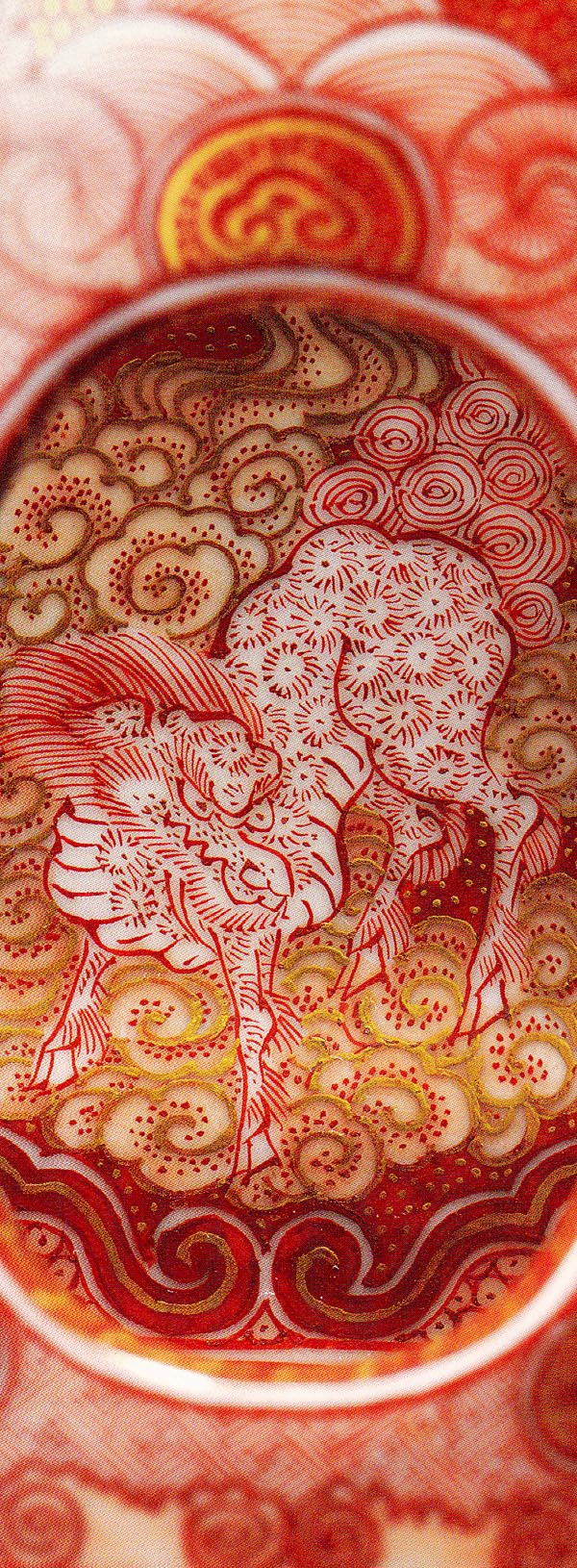

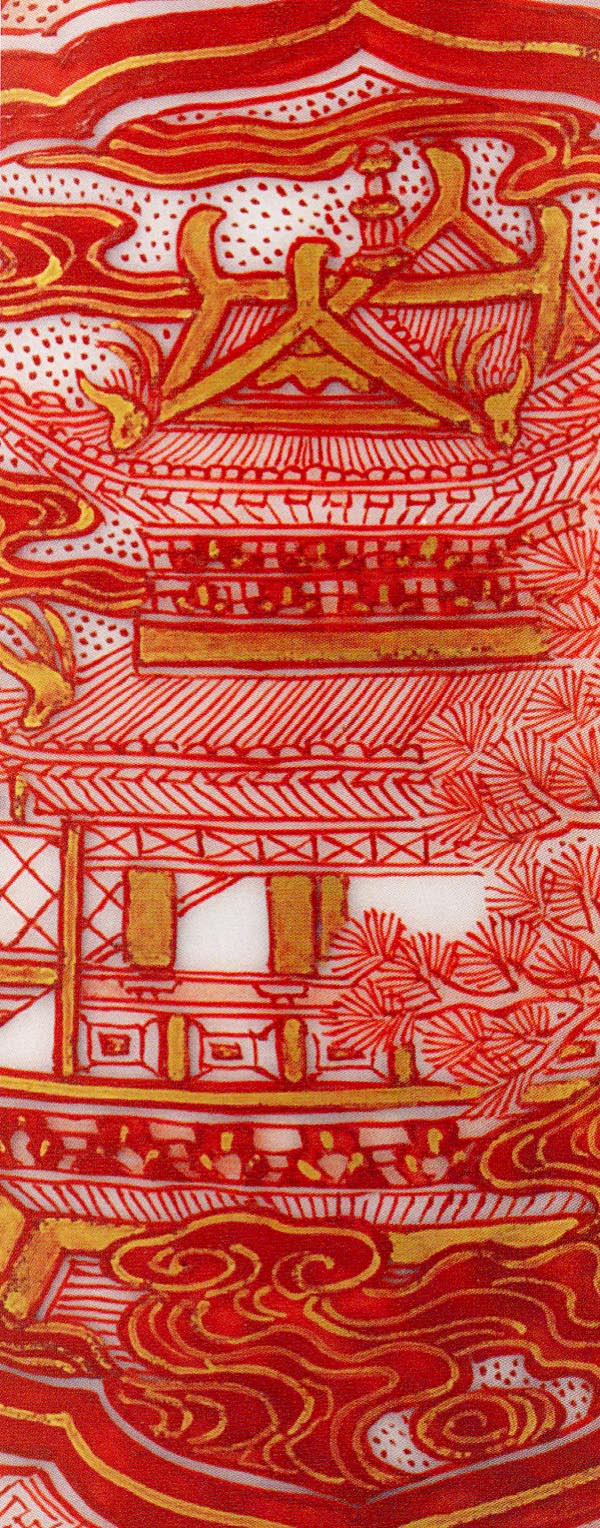

日本橋高島屋で2012年11月8日から11月26日まで加賀赤絵展が催されている。 本格的な九谷焼細密赤絵の展示会は史上初めてで、ようやく九谷焼の赤絵にも光が差してきた。 古九谷写しの吉田屋から派生した赤絵細密は宮本窯、民山窯、小野窯、九谷本窯などに受け継がれジャパンクタニとしてジャポニズムに湧く当時のヨーロッパに盛んに輸出された、一時期は陶磁器における国内最高の生産量を誇っている。 ジャポニズムブームの終焉と共に次第に忘れ去られたが最近再び脚光を浴び再評価の機運である。 幕末から明治、昭和初期までの超絶技巧をお楽しみください。      宮本窯の赤絵細密   2012−11−25 下は2010年7月8日のブログです 資料が無く長い間何処の窯の焼き物か楽しく悩みましたが今回の加賀赤絵の図録から宮本窯の系統を汲む九谷陶華の作であろうと一応の結論を得ています。 九谷焼 細密赤絵 古から朱金をもって最高に贅沢な色合いとされてきました、陶磁器や大和絵で御馴染です。 一つ間違えれば下品になってしまう朱金は職人の腕が試される難しい仕事で最近流行らないのは朱金を使いこなせる腕を持った職人が不在のせいかもしれません。 私も陶磁器の赤絵があまり好きではありませんでしたが写真の山代で焼かれた昭和初期の九谷焼細密赤絵に出会ってから嗜好が変わりました。 現在の赤絵が良く感じられないのは赤の絵の具にあると解ったからです、精製され明るすぎる最近の朱金はどう考えても陶磁器に似つかわしくないのに対して写真の朱は高級な朱肉の様な落ち着きがあります。 再興九谷は最初春日山で産声を上げましたがほどなく山代へ移ります、ここを拠点に吉田屋の青手、赤絵細密の宮本、金襴手の永楽など幕末まで活況を呈しますが明治時代とともに藩の後ろ盾を失い再び廃業となりました。 明治以降は個人経営の九谷焼が石川県全体に広まって今日を迎えています。 宮本窯の消滅した山代の山中に昭和の初めまで一人作陶に励む絵付け職人がいた、宮本窯の商標角副を高台内に書き留め宮本窯の末裔を自任する一人の陶工、厳しい自然の中に釉薬の原料を求め小川の澱みに赤の釉薬を発見した。 「鉱物の溶け出した澱みを煮詰めた釉薬が写真の朱である」とは瀬戸物屋店主の話。 店主は先代が石川県の出身、したがって九谷焼に寵愛がある、店は葛飾の地にあって場違いな程の逸品が揃っている。 2010−7−8 |

|||